<第9回TEPCOインターカレッジデザイン選手権出展案>

課題 : 「溶解する境界・あいまいな場所〜住宅を疑う〜」

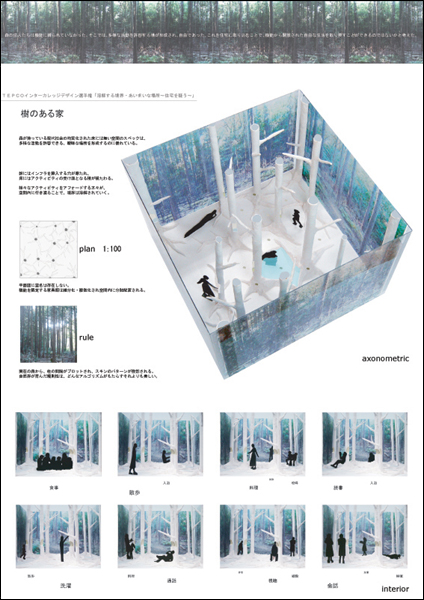

題名 : 樹のある家

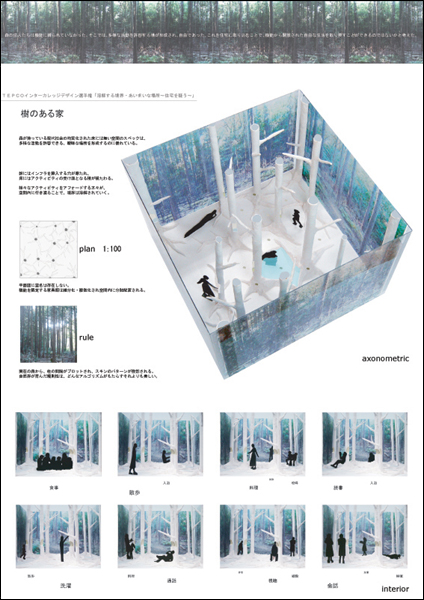

キーワード : 平面・内観

スケッチ : 1&2 3 4

本文 :

森の住人たちは機能に縛られていなかった。

そこでは、多様な活動を許容する場が形成され、自由であった。

これを住宅に取り込むことで、機能から開放された自由な生活を取り戻すことができるのではないかと考えた。

森が持っている現代社会の均質化された床には無い空間のスペックは、多様な活動を許容できる、曖昧な場所を形成するのに優れている。

幹にはインフラを挿入する穴が穿たれ、床にはアクティビティの受け皿となる根が横たわる。

様々なアクティビティをアフォードする木々が、空間内に行き渡ることで、境界は溶解されていく。

plan

平面図に室名は存在しない。

機能を限定する家具類は細分化・複数化され空間内に分散配置される。

rule

実在の森から、柱の間隔がプロットされ、スキンのパターンが投影される。

自然界が育んだ規則性は、どんなアルゴリズムがもたらすそれよりも美しい。

提案 :

あいまいな場所をつくるということで、様々なアクティビティをユビキタスに許容できる空間を目指しました。

スケッチ1に示すように、第3回住空間デザインコンペで試みようとした

住空間の機能を細分化を発展させることができればこれに応えられると考えました。

どこでも何でもできる、室名がどこにもつかない空間は、まだあまり機能が充実していなかった「いえ」という空間と同じように

自由度の高い空間であると思います。

デザインを決定していく上で用いた森のモチーフは、プロセスで出てきた、脱機能するのであれば、原始に戻る(=森の住人になる)

というイメージによるもので、自然界にはそれだけアクティビティを許容できる空間が広がっているのではないかと思いました。

これはオフィスアーバニズムでも提唱された、都市は均質な床とは根本的に異なるものであったという考えにも通じているように思います。

一言 :

今回はオリジナルなものを強く意識しながら案を練っていきましたが、提出後に審査員の一人である乾さんの修士設計と同様のスキーマによる

ものであることが判明し、参ってしまいました。

新しいものを作ろうとする難しさを改めて痛感することとなりました。

また、少し前に荒川修作さんの天命反転住宅が発表されましたが、

有機的な造形を五感に働きかけるということを強く押し出しすぎているのは乱暴な状態(そう見えがち)では無く、

あのような有機的な造形で、室名がどこにもつかない様な家を目指したように思います。

ヴィジュアルな部分だけでなく、その空間が持ち得るスペックにしっかりと再認識することを発見できたのは、大きな収穫でした。