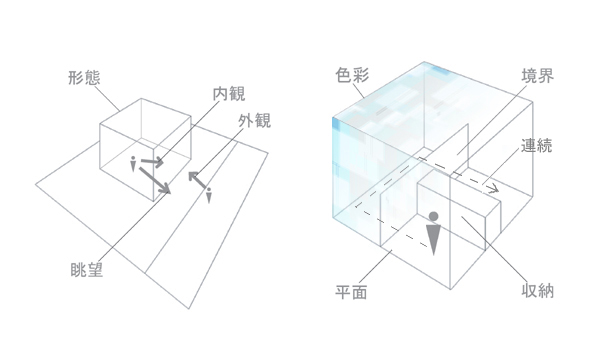

形態:

これは始めてアイデアコンペに出展した高校2年の時に強く意識したキーワードです。

建築を志した瞬間に誰もが抱く、最も基本的なコンセプトであるように思います。

以来高校在学時〜学部3年時頃までは造形主義的な建築表現を行っていました。

また、最近ではハイパーサーフェスを用いたデザインなどにも大きく触発されています。

収納:

これは住宅建築がメディアで多く取り上げられ始めた時に強く意識したキーワードです。

誰もがデッドスペースを活用することにステータスを感じて家作りを行っている状況が滑稽に思えました。

頑張ってデッドスペースを見つけているだけで、活用できているかどうかはわからない。

デッドスペース(あるいはデッドスペースと呼んでしまうスペース)ができるようなつくり方をしている方が問題だと思い、

以来有効な収納の在り方を模索し続けています。

平面:

これは第29回日新工業設計競技「中庭のある都市の住まい」に挑戦したときに強く意識したキーワードです。

平面と断面との差について考え、平面を思考することの意味を考え続けました。

3次元的な形態が増えていますが、平面にはまだまだ可能性があるように思います。

境界:

これも第29回日新工業設計競技「中庭のある都市の住まい」に挑戦したときに強く意識したキーワードです。

分節される両者の関係性について思考すること・可動間仕切りを用いることなど、平面と共に意識することが多いようです。

外観:

これは第1回GLHOME住宅デザインコンペに挑戦したときに強く意識したキーワードです。

外観しか操作できない特殊なコンペに挑戦する中で、外観の持つ意味を考えました。

近年の店舗デザインに見られる外観の考え方にも影響されています。

また、近年の住宅建築(黒の家や梅林の家など)に見られるランダムに穿たれた窓の外観には強い疑問を抱いています。

眺望などから得られた必然性でも、結果それが美しいかどうかは別問題かも知れないと思います。

形態との分類は、

形態・・・建築そのもののカタチを指す。自分は巨人で、小さな模型でヴォリュームスタディを行うような感じ。

外観・・・建築がどう見えるかを指す。視点場に立って、パースペクティヴでスタディを行うような感じ。

などで、3D−CADによるスタディを行うようになってからより強く意識するようになっていきました。

眺望:

これは千葉学さん×阿部仁史さんの対談「都市の眺望」を読んで強く意識したキーワードです。

周辺環境の捉え方でデザインを行う設計者にとっての眺望というものの重要性を再認識しました。

内観:

これは第11回ユニオン造形デザインコンペ「ドメスティックランドスケープ」(西沢平良さん出題)に挑戦したときに強く意識したキーワードです。

内観のみを考えるコンペの中で、自分がいかにインテリアについて意識が低かったかを痛感しました。

色彩:

これはユニクロ・クリエイティブアワード2006「Tシャツを、もっと自由に、面白く」に挑戦したときに強く意識したキーワードです。

カタチも素材も触れない1枚のTシャツをデザインする、操作できるパラメーターが、ごく限られた状況の中で、

色で出来ることを考え、色彩による機能の可能性について模索するようになったと思います。

配置:

これは西沢立衛さんが森山邸を発表した時に強く意識したキーワードです。

SANAAは設計プロセスの中で配置に大きくウェイトを置いているそうですが、配置によって起こる事柄について意識が足りなかったように思います。

景観:

これは第2回家・style設計コンペ「団塊の世代に送るこれからの街」に挑戦したときに強く意識したキーワードです。

講演会や論考等で景観論に対する議論を耳にする機会が集中していたこともあり、景観を構築することに対する自分のスタンスを考えてみました。

連続(シークエンス):

これは空間探索研究を行っていて強く意識するようになってきたキーワードです。

空間の連続性と人の知覚に関係性を見出すデザインに自分の興味が向いているように思います。

自分の幼い頃の原体験も大きく影響していて、自分が強く興味を抱ける事柄であるように思います。